-

Mendelssohn Violin Concerto – 3 Selected Versions

(NOTE: English translation will be available later.) 昨天晚上跟朋友去卡拉ok消遣,可能那裡真的是太嘈了,現在耳朵有丁點兒耳鳴,少少頭暈的感覺。 但是在家中想找點事情做,那倒不如寫一下三個不同風格的小提琴家拉奏的孟德爾遜小提琴協奏曲;他們三個人各自有不同的性格特質和背景,使他們表達同一首樂曲會有完全不同的聲音。 如果要比較不同樂手的表現好壞,一定要先選出一個標準版本去進行比較,我相信所有專業人仕或是資深的發燒友,心中通常都會以Campoli或鄭京和為參考的權威版本。可是就本人而言,世上最好的是英國小提琴家Campoli的演繹,他也是到目前為止表演這小提琴協奏曲次數最多的人--共有九百多次。今天本人不打算談鄭京和,因她最好的表現是在她年輕時,與Solti合作的柴可夫斯基的小提琴協奏曲,孟德爾遜小提琴協奏曲上的演出,我覺得只是不錯--遠遠不可跟Campoli的相提並論。 Campoli的演奏是以最傳統方式,用最標準的造句和拉奏速度表演,聲音是非常的優美,發聲較為柔--也把這協奏曲最有吸引力和容易接受的旋律,清楚地交代。我相信到目前為止也應是最佳的表演者,以下的一止黑膠唱片是其中一個最值得留意的版本。 當然,上面的錄音是比較年代久遠,近年也有一些比較受重視的版本,因本人覺得比較特別,故此在這裡表達一下本人的感覺。 先談一下一個唱片被受炒賣的女小提琴家宗南貝格的唱片,一開聲播放的時候,的確被嚇了一跳,她完全按照自己的意思去做音樂 在第一樂章第二部份開始,用了一個簡化的華麗方式表現,每一個音符都是極端化;另一方面,她的外型打扮,是跟隨著樂章而變化,形象鮮明,好像一個音樂劇或歌劇的女演員一樣;談回音樂,她盡情奔放地表現《隨想迴旋曲》,以及凝視對方。難捨難分地「歌唱」出《黛綺斯冥想曲》等,簡直毫無保留地表達她的內心世界--但這樣的表現,好像有點赤裸裸的,少了美感。 到另一位我非常喜歡的近代小提琴家沙函,他也曾多次來港表演,我對他的印象是非常深,主要是他每一次表演都會汗流浹背。他是一個非常賣力表現音樂的小提琴家,每一次全身的所有力量用盡為止才停下來。他跟宗南貝格同是狄雷的門生,但他在這唱片的表現就正統得多。他在這錄音的奏樂是非常悅耳動聽、情意深厚,演奏盡情盡興,表現力廣而幅度頗大,令人心服口服。翻閱這唱片的記錄,他在錄製這唱片的時候,只是年僅十七歲,但此時他已經可說是一個完全成熟的演奏家。 再將這兩同門的音樂家再作比較,沙函的演奏顯得較為正統和標準,較少有出乎意料的內容。而在音程的精確度上,都是以沙函更勝一籌;再說到發音,是沙函的比較華麗、有豐富的音色,把旋律演得維肖維妙,是較為接近Campoli的優秀版本。

-

Hi-C Tenor Mourning

(Note: English translation will be available later.) 今天寫這一篇文章,主要是為了悼念早前離世的男高音--帕瓦洛堤(Luciano Pavarotti, 1935-2007) 雖然很多人都說他有多好,但其實他本人也曾在生前承認,比他本人唱得好的多達50人。筆者認為他的聲音,有其可取之處,主要是可以唱到高音C。另外,他很喜歡在快要唱完之時,把最後一個音拉長,充分表現他的發聲的力量 筆者覺得他的不足,不是在技術上,而是藝術的修養方面,他的聲音在表達感情上是比較平板;使得在歌劇或歌曲背後的意境,很多時候都像是有所不足 可能當大家看見這樣批評他,是筆者的狂妄;但請大家可以用他唱的,再去對比gigli或domingo唱的,相信大家會明白本人的意思。 當然在技巧上,我是非常尊重他的 在以下的篇幅,會為大家介紹一下他的生平。 1935年,帕瓦洛堤在摩德納出生,年青時在曼圖亞學習聲樂 及後在1961年,26歲之時在勒佐內爾艾米利亞舉行的國際聲樂比賽中得獎,使他得到演出《藝術家生涯》(La Boheme)中詩人魯道夫一角,使他嶄露頭角。 兩年之後,得到偶然機會,他代替了斯苔方諾(Di Stefano),首次登上倫敦皇家歌劇院(Covent Garden)舞台,再次演出《藝術家生涯》,令他在英國有了名氣 之後,他又與澳洲女高音薩瑟蘭(Joan Sutherland)和她自己的歌劇團,作巡迴澳洲的演出。 他事業的另一個里程碑,是在1968年到了著名的美國紐約大都會劇院,演出唐尼采第的歌劇 軍中女郎 (La Fille du Regiment) 而在第一幕結束時,他一口氣連了九個Hi C,自此被譽為 世紀歌王 ! 他的音樂生涯好像一帆風順,但其實他也曾有過失敗的經歷 當他60歲之時,他再次演出 軍中女郎 的經典一段,在演出時他唱出第一個Hi C便破了音,只好以低八度匆匆完場了事--人們也好像很忙忘記了這件事罷 在1990年的世界盃足球賽,因為得到唱片公司的安排,他聯同多明戈和卡瑞拉斯,以世界三大男高音之名舉行演唱會,取得了空前成功 另一件在他的藝術生命中比較重要的事,就是他在中國北京舉行的演唱會,將意大利傳統歌劇帶到古老的北京 在此行之中,他更辦了一個大師班,指導中國音樂學院的年輕學生,也破天荒收了中國男高音戴玉強為他的門生 可是講到他給香港的回憶,就是他的世界巡迴演唱香港站,是一次令許多香港樂迷非常失望的演出--聲音被評為不在狀態 最後,筆者也不得不介紹一下,個人心目中值得推薦的帕瓦洛堤唱片或演出 以下的唱片,是我心目中覺得他唱得比較好的其中一個錄音,唱片製作也是相當不錯 歌劇 弄臣 還有,以下的精選也是值得留意,被多個日本唱片評論家大讚

-

Mozart: die Zauberflote – 2 Excellent Recordings

(Note: English translation will be available later.) 提到莫札特的話,他所作的經典作品真不少,當中魔笛是其中一個百聽不厭的名作。 今日要為大家介紹的兩個版本,分別是由貝姆(Bohm)和馬利納(Sir Neville Marriner)指揮的──這兩個版本都可說是廣被肯定的範例。筆者也有聽過其他的指揮,好像其他唱片的水平,尤其在歌唱方面,有一定的距離。本人其實也希望可以找上其他的優秀盤為大家介紹。 這一歌劇要求發聲要夠厚,男聲要相對比較雄壯,也可說是對演唱者一大考驗。縱然有好的音樂,沒有一些出眾的歌唱家,是不可能達到良好的效果。 如果要數指揮莫札特的專家,貝姆(Bohm)可以說是當之無愧。若要介紹的版本,是在一九六四年收錄的,表演的樂團是柏林愛樂樂團,其特性是男聲方面特別出色──包括了溫德利希塔米諾(Fritz Wunderlich)。這位男高音是的一生是一個傳奇,更是一個悲劇,三十六歲時因一件不幸的事而去世,完結他的短暫的藝術生命。還有,其他出色的歌唱家,如有Sarastro和Dietrich Fischer-Dieskau。 馬利納(Sir Neville Marriner)的錄音,是比較近期的作品裡最出色的一個版本,是較為前期的數碼錄音;其特色是細緻度相當不錯。當然,這一個版本的陣容,也是相當強勁,包括了:Academy of St. Martin-in-the-Fields, Sir Neville Marriner, Kiri Te Kanawa, and Cheryl Studer。有一點值得一提的是,這位出色的指揮的黃金時代時期的錄音,也可說是菲利普古典唱片最輝煌的日子。 其他的版本,很多時候都是因為歌唱陣容比較薄弱,使得有多好的指揮和樂團也是陶然;像阿巴多(Abbado)在2006年的版本、馬克拉斯(Sir Charles Mackerras)的2001年版本。雖然有人說馬克拉斯才是最好,批評貝姆版太慢,但可以肯定馬克拉斯是比較”Hi-Fi”,但樂團和表演者的發聲都是不及貝姆版的美。

-

Recordings on “Four Seasons”

(Note: English Translation will be available later.) 筆者今天晚上有一點時間翻看自己blog內的舊作, 還有很多改善之處 – 希望有空從新再寫一遍 今天想寫一下乾媽最喜歡的音樂 – 四季, 為了使大家更了解這樂曲, 以後的blog都會先介紹一下樂曲的背景, 再進一步分享一些筆者心中的優秀版本, 以作參考 作曲家韋瓦爾第(Antonio Vivaldi), 因自小跟隨父親學習小提琴, 故他對弦樂特別熟悉, 他也是作弦樂作品專家 四季約在1725年完成, 本為他所作十二部協奏曲集 和聲與創意的嘗試 中之前四首 用以呈獻給馬爾征伯爵溫澈斯勞 這是作曲家協奏曲中的一部不朽杰作, 深受音迷歡迎; 至今仍是音樂會上小提琴協奏曲演奏的首選之一 音樂是跟據十四行詩寫成 (但詩的作者不詳), 著力於對自然的描述, 屬標題性音樂 四曲分別是:e大調第一號 春 (RV269); G小調第二號 夏 (RV315) F大調第三號 秋 (RV293) ; F小調第四號 冬 (RV297) 筆者本身想介紹的版本有四個 1. Perlman 2. Accardo 3. Kennedy 4. Pina Carmirelli 1. Perlman的版本 一開始介紹的, 是筆者認為這是一個較為令人失望的…

-

Famous Performances on “Moonlight” Sonata

(NOTE: English translation will be available later.) 筆者雖然很喜歡鋼琴音樂,但比較少在blog內寫鋼琴作品的評論;主要是筆者在2005到2008買了大量小提琴唱片, 少了聽鋼琴音樂而已。 今日為大家介紹的,是著名的貝多芬作品-《月光》;當然,在最後的篇幅,一定會介紹一些出色的演出。 這一樂曲寫於1801年,那一年正是貝多芬,開始對自己耳疾的憂慮;這可從他的書信看到。這首奏鳴曲之所以稱為”月光”,是由於德國詩人路德維希.萊爾什塔勃將此曲第一樂章比作”尤如在瑞士琉森湖月光閃爍的湖面上搖蕩的小舟一般”而來的。關於此曲,還有一個動人的傳說,描寫當貝多芬給一對盲人兄妹演奏鋼琴時,風將蠟燭吹滅,而月光照射到他們身在的小屋;於此情此景,貝多芬即興創作了《月光》奏鳴曲。 這一作品,分為三個樂章,以下只會作出簡介,並不會詳細分析樂曲的結構。 第一樂章-持續的慢板,升C小調2/2拍子,三部曲式。 這個樂章情感的表現極其豐富,有冥想的柔情,悲傷的吟誦,也有陰暗的預感。 第二樂章-小快板,降D大調,3/4拍子,三部曲式。 這個樂章比較短,李斯特形容為”兩個深淵中間的一朵花”。它以截然不同的較快,作為把第一樂章的沉思默想和第三樂章的緊張氣氛的連接部份。 第三樂章 - 激動的急板,升C小調,4/4拍子,奏鳴曲式。 雖然在調性上與前樂章有緊密的聯系,但表達的情感則完全不同。第一主題是熱情不可遏制的沸騰和煽動性,尤如激烈的狂怒,又好像是連連的跳腳聲。第二主題像是從心底裡發出來的申訴。在尾聲中,連續的八分音符,使沸騰的熱情達到頂點,內心的激動完全表現。 《月光》奏鳴曲,是古典樂派開始向浪漫樂派轉變的作品之一。 這個非常熱門的曲目, 聽過的版本真不少, 可是值得推介的不多。 1. 吉列爾斯(Emil Gilels)的錄音 他處理貝多芬多個鋼琴作品,都是教材級的示範。在第一章,淡淡的抒情; 到第二章,好像加了一點力量,準備迎接第三樂章的高潮; 到第三樂章,他好像要把所有的力量爆發,剛勁有力,好像怒吼一樣。 2. 巴倫邦(Daniel Barenboim) 在他的藝術生命之中, 他真越來越少彈琴, 轉了行當上指揮 這一隻唱片, 應是他在太太死後, 鮮有的鋼琴演出; 更特別的是這張唱片, 他不是為emi錄製而轉到dgg 在聽這唱片之前, 我對他琴音的印象一直麻麻…但聽過這一張唱片, 好像要令我改觀。 可以說是我聽過最好的巴倫邦 喜歡他的人可能感覺更深刻,我特別喜歡他彈的第一部份,那份溫柔之中滲出一流流悲傷之情,實太人感動。 除了這兩位大師的作品,還有其他值得留意的佳作 3. 魯賓斯坦(Arthur Rubinstein),他在1962年的錄音,他在第三部份的氣勢相當強勁,但第一部份在情感的表達不及以上的作品。筆者主觀上覺得第一部份,好像太刻意慢速彈去表演冥想。 4. 古爾達(Friedrich Gulda)的作品,筆者介紹的原因,主要是他的處理手法是很獨特,受到不少人狠評。其中的第一樂章,漸強漸弱都異常平淡,動態也不大,有人話他無情。 另一方面,相反的觀點指出,他只是不願為音樂加添外在的感傷。第二樂章,他彈得比較慢。第三樂章則相當大對比,顯得多了一分活力,音色的變化大及強而有力,指法精確,由頭到尾都聽到是大師級水平。

-

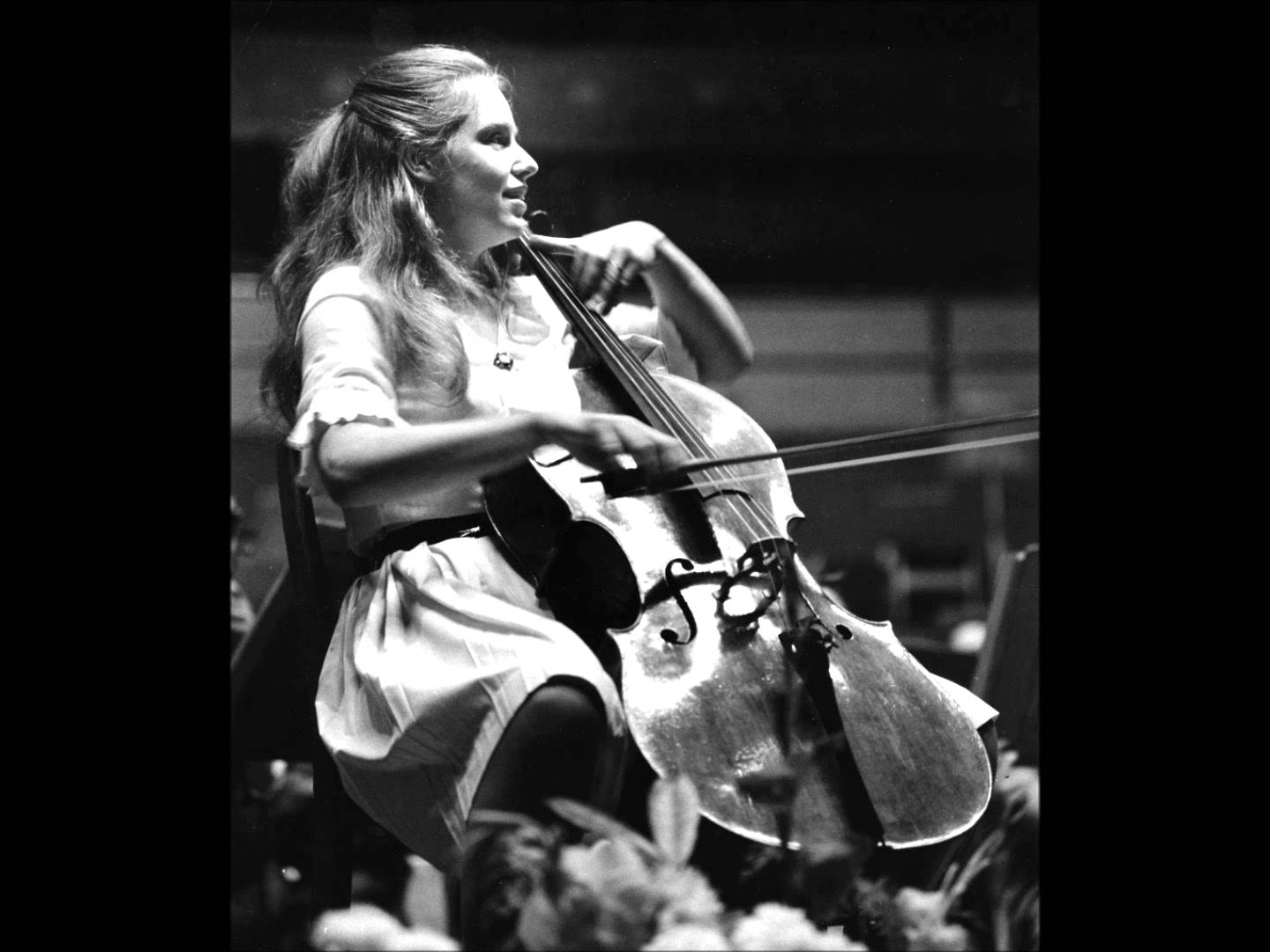

Jacqueline Mary du Pré & Elgar Cello Concerto

(NOTE: English translation will be available later.) 在商業社會工作,人事複雜,甚至出現人吃人的情況。 近日筆者也因為面對一些矛盾,有點不大開心。 於是又聽一下不同的音樂,以紓援一下心中的不快。 不如為何,走到自己的唱片架,便很自然的選了杜普雷演奏的音樂。 這一張唱片正是杜普雷演奏的名曲–艾爾嘉《大提琴協奏曲》。 在討論唱片之前,不得不介一下這一大提琴協奏曲。艾爾嘉在寫這一樂曲之時,正值一次世界大戰; 同時遭遇到妻子的離世,可能出於這原因,這首樂曲充滿了悲壯的情感。 除了寫杜普雷的演奏,在這文章的後半部份,會介紹一下另一位今時今日還是大紅人的麥斯基的演出。 一講起杜普雷,的確一定會提及她演奏的這一樂章,她的超凡魅力並不是一般大提琴手可以比較。 第一樂章,一開始你會聽到杜普雷的力量,撥弦的音符清楚地反映,根本不像女生的發音。不過,在及 後的一段,音色好像突然的暗了一下,散發出一份令人不安的感覺。到第二部份,非常獨特,在悲壯的氣氛之中,散發出一絲絲的香氣--令人陶醉。 推介的唱片,是杜普雷和你的丈夫巴倫邦合作的錄音。其實,她的另一隻由emi出版的唱片,會比較多人討論,因為是企鵝三星帶花的唱片。 簡單地介紹了美人演奏,介紹一下一些勁度十足的演出;便選了麥斯基。麥斯基的熱情和強大的力量, 很可能跟他曾在強制收容所呆了兩年有關。不平凡的經歷,造就了他今日的成就 其實,筆者在第一 次聽他的這一張有名的唱片的頭一段時,很是失望,主要是他有在第一樂章上行音階的音好像有點不準, 本以為是聽錯,但有一名日藉前輩都同意我的講法 雖有瑕疵,但總體而言,在他發音的壓迫感和悲壯 之情當中,也仍然有條理地把樂曲重現,是一份井井有條的美。在現場演出之前,麥斯基曾多次換襯衣, 可見他好像要用盡一切力量奏樂一樣;也是他令人敬佩之處。 以下的一隻唱片,是八九十年代的麥斯基錄音。印象中還有另外兩個不同年代的DGG廠的版本,有機會再討論。

-

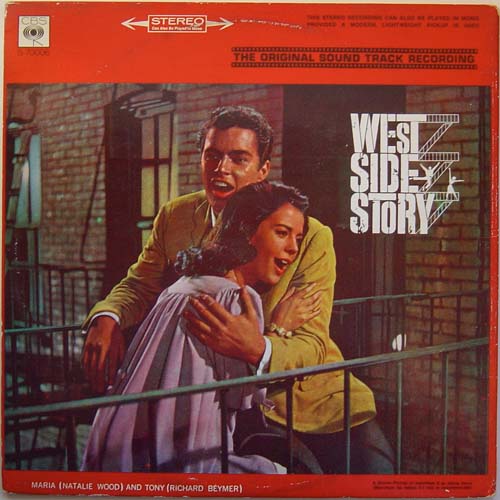

West Side Story – Comparing 3 Different Recordings

(NOTE: English translation will be available later.) 《夢斷城西》(West Side Story)也有人把她的名字譯為《西區故事》/ 《西城故事》,是一部美國戲劇作品,最早以音樂劇形式在百老匯和倫敦西區劇院上演,之後經過改編拍成電影並獲得多項奧斯卡金像獎殊榮,並成為最著名的歌舞片之一。 《夢斷城西》的內容改編自莎士比亞著名的愛情悲劇《羅密歐與朱麗葉》,描寫兩位相互愛戀,卻身處敵對團體的少男少女如何跨出兩者間的鴻溝,卻又不幸失敗的故事。但不同於莎士比亞原著中的異國浪漫情懷,該劇無論在背景與劇情上,都以當時的紐約移民社群為參考,使描述故事的過程充滿了現實與諷刺的意味,這多少也反映出戰後美國社會快速成長的背後,所隱藏的種種問題:種族歧視、青少年犯罪、暴力和文化代溝。 筆者會嘗試寫一下,三個最廣為人知版本的短評。 伯恩斯坦親自指揮的DGG版 雖然伯恩斯坦是原著者,但這一隻錄音是在八十年代,他本人首次灌錄自己舞台音樂的金曲。伯恩斯坦在這唱片中的表現,跟他一貫的性格一樣,坦率和不帶花巧的指揮;另外,演出者的歌唱技巧傑出,包括了卡娜娃和卡雷拉斯大師級唱功。但這是一套歌舞劇,他們是傳統歌劇出身,有點格格不入 譬如說,卡娜娃在個性上,未必合適瑪利亞這角色,好像有點太緊 另一方面,卡雷拉斯是西班牙人,外表已有點不配合,加上咬字有點不清,少了一份「美國味」。不過,這唱片非常流行,主要是其錄音效果是DG最佳處理之一,立體感、平衡度、細緻程度都是音響工程的教材級水平。 百老滙版 這一個錄音是哥倫比亞(Columbia)唱片公司錄製的版本,是三大版本的流行程度最差。大部份樂迷有的,都只會是伯恩斯坦親自指揮的DG版和CBS的電影原聲大碟(紅色封面那張,下面再講)。可是若單純以演出者水平而言, 筆者主觀覺得百老滙版的效果最好,各個表演者的發聲是帶者「表情」的。與此同時,它的音效處理是最自然,有足夠的立體感,合乎比例的音像,唯一美中不足就是音樂聲明顯薄了,甚至可用瘦字形容。總括而言,從欣賞歌聲的角度上,這一隻唱片應是排第一,勝過電影原聲版和DG版。 CBS的電影原聲版 差不多大部份音樂專業和音迷都選這一只為首選, 也有hifi發燒友會認為這一隻不及dg的好聲。整體而言,這一隻唱片內的表演者,是唱得非常的出色,但又好像不及百老滙版人聲的「表情豐富」。另一方面,錄音也相當富真實感,樂器與人聲的比例恰當。可是,本人主觀為演出者的水平,平均些微不及Columbia百老滙版;但在藝術的欣賞角度上,這要比DG版高出了不少啊! 下面是唱片封套的底面 下面是日本上映時的海報 希望以上筆者的意見,能為各位提供一些參考;DG的評價最長,只是因為內裡有筆者最喜歡的其中一位歌唱家──卡娜娃罷了。可幸的是,在出版幾十年後,還有不少再版,使年青一代也有機會欣賞伯恩斯坦的傑作。但不幸的是,近年好像從來缺少了一些這樣經典的錄音,近年來各個表演事業都好像在沒落之中(包括了古典音樂、傳統中樂、聲樂、歌劇、音樂劇、歌舞劇,甚至是話劇)。

-

Carmen – an Opera worth hearing a hundred times

(NOTE: English Translation will be available later.) 除了弄巨以外,卡門可算是另一個筆者比較喜歡的歌劇,主要是在創作上,內裡有的歌曲大都是寫得相當精彩 好的卡門錄音,真的是非常之多,但每一個好版本都有其獨特的可愛之處。 縱觀最權威的唱片榜TAS,入選數量最多的歌劇就是卡門,那就從上榜的卡門說起。 首先,筆者想先討論由伯恩斯垣的版本,這是一個非常有名的版本,是卡門版本其中一個有最高銷量的。筆者是非常喜歡扮演卡門的女高音的演唱,聲底是相當「靚」,單論其唱功,是其中一位最出色;可是過份的高貴,未能完全發揮這角色。另一方面,伯恩斯垣的處理也是相當的出色,樂隊的表現也是相當「醒神」的。 卡拉揚指揮的版本,有兩個都是TAS榜上有名的,一套是較早期和為人熟悉的RCA版。 (下面的是近期的精選再版) 先是一套相當著名的錄音,由RCA製作,卡拉揚其實甚少跟DG以外合作。這個錄音是錄製得不是很細膩,但在高潮時又相當的燦爛–非常Hifi。個人覺得其藝術價值是有點不及伯恩斯垣的版本。 另一個卡拉揚的版本,是較後期的數碼錄音版,這一個版本跟其他DG的特色一樣,聲底會比較「薄」了一點。在這一唱片裡,還有年輕時的Carreas,他當時還可以唱出不錯的水準。 說到經典,不得不提來自法國的《卡門》電影版,個人看了兩次DVD,聽了三次唱片,這主要女主角的功勞。可能是出自電影的緣故,女演唱者可謂百二分的投入! 特別一提的是,這版本在美國本土的流行程度,可能比上面RCA的版本更受歡迎我會比較建議買dvd版,因卡門的角式是一個「工廠妹」,有點「辣妹」的味道;加上當她時不時要賣弄風情,好像面對姚賽和鬥牛勇士的片段,要風騷入骨實是不易做到。 如果要說一些樂團的演奏特別好的版本,共有兩個: 1. 阿巴多的版本 2. Calros kleiber的版本 可能是筆者特別喜歡kleiber的原因,我總是覺得在他的指揮下的音樂,真的是特別「醒神」。

-

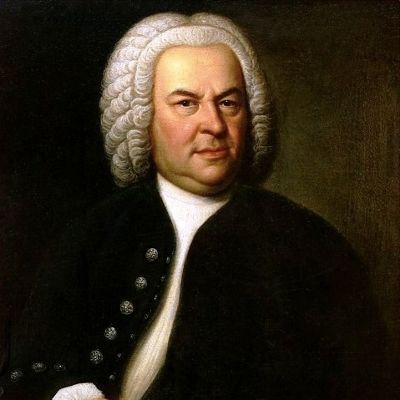

A Piece of Music Making Everyone Relax

(Note: English Translation will be available later.) Air for the G String 近日工作上的種種不順利,加上要平靜自己的情緒,於是找來經常用作「胎教」的──《G弦上的曲調》 (Air on the G String) 。講起這一樂章,它原來是巴哈第三號管弦樂組曲的第二樂章的主題,及後很多人喜歡這一段很美的旋律,於是有不少音樂家也曾演奏過──當中包括了小提琴家、大提琴家和鋼琴家等等,還有其他樂器的版本…為何這一樂章,會被世界各地的人,視為最合適胎教的音樂;大家可能立刻會問,胎兒又跟筆者平伏情緒有甚麼關係?主要是音樂的起伏和節奏,很接近人類活動的節奏,故合適母親體內的胎兒。 事實上,人的生活是在不知不覺中,受到節奏的支配。當一個人的身體健康狀況良好時,並不會太注意得到。可是若感到精神疲憊時,身體的節奏彷彿失去了調和的感覺。而有趣的是,G弦上的曲調 (Air on the G String)的節奏,與母親的脈搏相對是接近的。故此,因貼近人類節奏的關係,任何人聽都應會有產生穩定狀態的效果。以下的部份,會為大家介紹一下幾隻,都是網主比較喜歡的演奏;可惜的是以下列出的圖片都是再版唱片: Leopold Stokowski (史托考夫斯基) 的經曲錄音 這一隻樂團演奏版本,在上世紀五十年代錄音,可說是非常有代表性的作品,近年得到再版,抽出了G弦上的曲調。圖中的版本,只是後來的精選唱片。史托考夫斯基的版本,能成為很多樂迷津津樂道的主因,是他巧妙地利用樂團合奏的特點,用上大提琴配合,演出了非常溫暖──可說是有血有肉的聲音。筆者對此非常喜愛,也足証史托考夫斯基對音樂的理解透徹,更重要是在他經營下,樂團一點一滴的把他心中的故事演譯到幾近完美。 Jascha Heifetz(海菲茲)的版本 介紹這一版本的原因,不是因為好聽,只因其獨特地演譯,他的版本造句非常快,加上「鐵線聲」──我個人覺得幾難聽!不過,其獨特性的確對任何喜歡這樂曲的人,都應該試聽一下。 Jean-François Paillard(拜耶爾)的版本 他及他領導的拜耶爾室內樂團,演出的版本,是眾多版本當中最幽雅,可能最適合女性樂迷--那份柔和空氣感,太舒服了。我個人認為,這一個版本是其中一個最值得收藏的版本。 Jacques Thibaud (提博)的老舊錄音 在下面圖中的一隻唱片,是精選唱片,主要是因為這音樂家去世多時,現存有關他的錄音根本就不多。選出這一只唱片推介的原因,是他拉奏出色,用一根琴弦做到了非常厚的聲音,完全沒有鐵線聲,好像用大提琴一樣拉的質感;也可以有非常大的音量和清澈的發音,音色也相當不錯,造句也相當工整──是拉得最好的其中一位演奏家。

-

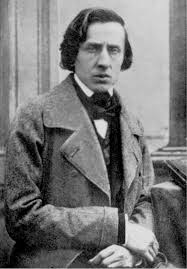

Chopin – Piano Concerto 1 & 2 – Recording Comparison

(NOTE: English translation will be available later.) 筆者本身一直對蕭邦的音樂,沒有太大的好感,主要是我知道一個新相識的網友喜歡。寫這一篇文章,當作是相識的見面禮吧!今次只寫蕭邦的第一和第二號鋼琴協奏曲,遲一點會再寫一下其他的蕭邦音樂。 為了寫這文章,便拿起了幾個蕭邦的第一、二號鋼琴協奏曲版本去聽,同時比較一下數位大師級人馬的演繹。蕭邦的鋼琴作品,真的可以說是最能打動女性的心的音樂之一...那份浪漫的氣息、細膩的情感描述,迷倒了天下不少女性樂迷。 第一首鋼琴協奏曲,被很多人批評為絃樂方面太少,獨奏者和樂隊好像是兩個獨立體一樣。筆者認為蕭邦寫來是刻畫分明,次序有致,只是跟其他大師的風格有異而已。而第一首協奏曲,由三個樂章組成。第一樂章是莊嚴的快板,其主題在於開端的樂團演奏部份。第二章是慢板的浪漫曲,由異常弱音的弦樂開始,再由綱琴奏出一段優雅的旋律,可說是詩情畫意、浪漫非常。最後的一章,是極快的廻旋曲式,氣勢磅礡,節奏明快;中間有一節的舖排很特別,初是A Major,後又換成B Major,由樂隊配合鋼琴奏出,動人心弦。 第二鋼琴協奏曲,是較第一首的完成時間較早,但出版時間遲了,故這便成為了第二首鋼琴拹奏曲。這曲又是分成三個樂章,大部份人都會覺得這曲比較優雅、柔和;主觀覺得蕭邦是在夜間即興彈奏而作成,主要是因為沒有刻意去營造鮮明的層次,加上有少許夜曲的優雅感。這一首樂章的慢板部份,都很迷人,到了第三樂章的主題靈巧簡潔,活潑輕快,好像先把聽眾迷倒再而人歡喜一樣。 筆者在以下的篇幅,先講一下幾個特別推薦的版本;再而比較和簡評其他鋼琴家的演出和唱片錄音。 特別值得購買珍藏的版本: 傅聰 – 因為他是第一個透過參加蕭邦鋼琴大賽,在海外揚名的華人鋼琴家,所以他的演出是相當值得留意的。他的一生,跟蕭邦一樣都是四處漂泊,其經歷絕對有利於樂曲意境的表達。博聰的演奏,沒有好像普萊亞Murray Perahia的優雅,一開聲發現他的琴音是比較沉重,整個演變過程都是比較平實,但情感表達得相當不錯,起伏高低的變化恰當,也是上佳的演出。 普萊亞Murray Perahia-介紹他彈的蕭邦,是因為他彈的蕭邦,可算是最優雅的聲音。這也可能是普萊亞的演出,被各地樂評人視為最佳的典範演奏--音色也是相當美,有大量的音都好似有花邊的修飾音;那份細膩是絕無僅有,還有一份獨特的陽剛氣息,可以說得上是經典的演繹。以下的一個版本,可能是最受樂迷歡迎的版本之一,主要是其發音之美,使人著迷。 鄧泰山Dang Thai Son-他是一九八零年蕭邦鋼琴大賽的冠軍,也是首位亞洲人奪冠﹐更獲得馬厝卡獎﹑波蘭舞曲獎﹐也是協奏曲獎的雙冠軍之一。可見他彈任何蕭邦作品,都有頂尖的水準 他彈奏時手指保持柔軟﹐屬於遵從蕭邦風格的少數鋼琴家。音色圓渾細膩。即使強音也不粗糙;琴音的連貫性也是一絕。而傅聰評他更是歷來蕭邦鋼琴大賽,最實至名歸的冠軍。當然,如要筆者選擇最好的一個演奏家,我會傾向鄧泰山的。 簡評其他鋼琴家的演出和唱片錄音: 還有很多相當有名器的人馬,以下是我對他們的演出的簡評: 魯賓斯坦 Artur Rubinstein—他是其中一個最有名彈蕭邦作品的鋼琴家,也是一代音樂巨匠;但筆者大膽地不把他的彈奏放到珍藏級別,是有原因的:他的發音是蕭灑典雅﹑忠於樂譜﹑造句合理,但由於他性格樂天,表達憂鬱之情有所不足,令到在意境的表達不如上述者。筆者都有不少魯賓斯坦的黑膠唱片,主要是在於投資價值,多於藝術欣賞價值。 李雲廸──他在1996年第十四屆蕭邦鋼琴大賽的冠軍,第一隻大碟的彈奏,嫌其琴音比較緊,但彈得相當不錯。可能是花花世界對他的影響,近年的唱片卻是失色﹐只會炫耀技巧﹐一味快速﹑大聲﹐聲音乏味。甚至在今手六月,用破世界紀錄的速度去彈奏「英雄波蘭舞曲」﹐不單有遺王道,更是離開古典音樂世界越來越遠。 齊瑪曼(Krystian Zimerman) ──他也是彈蕭邦的能手,但由九十年代開始,他的琴音越來越冷漠,好像少了一份激情。如要買他的唱片,必須是九十年代初或之前的錄音,否則你可能會有些許失望。下面一隻,也是筆者的收藏: 普連尼Maurizio Pollini──意大利鋼琴家﹐一九六零年奪得首獎時只有十八歲﹐是其中一位最年輕的冠軍級人馬。他彈蕭邦,清脆而透徹,發音相當美,有乾淨俐落﹑一塵不染之感。從琴音中感受,他是一個非常有內涵的藝術家。筆者覺得他的concerto不是最好,反而推介他的《敘事曲》和《諧謔曲》。可惜,又是要找老版本,近來他的琴音好像冷酷了一丁點,包括去年來港的一次。 雅格麗希Martha Argerich ──她是阿根庭人,在 一九六五年奪得首獎兼馬厝卡獎﹐尤精於馬厝卡。筆著不太喜歡她,主要是因為個人風格太重,時刻彈出來的演出都是較快,著重表達其個人的想法,少了依照原譜的舖排。 陳薩──她是李雲廸的師妹,個人覺得她彈的蕭邦Sonata會比concerto更好,聲音通透,技巧出眾。